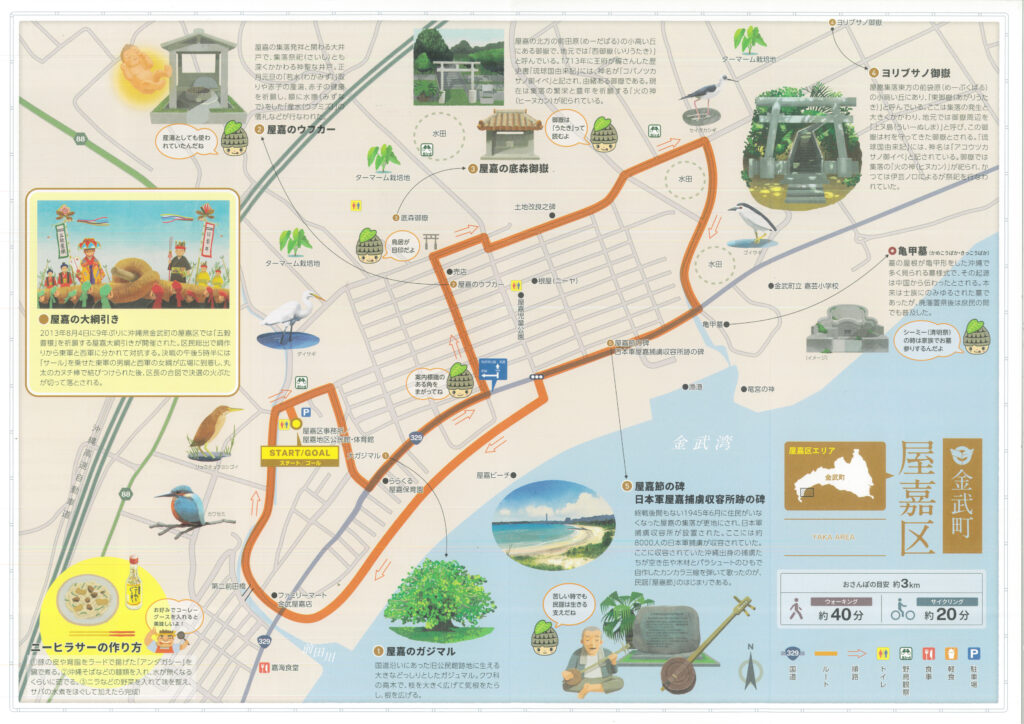

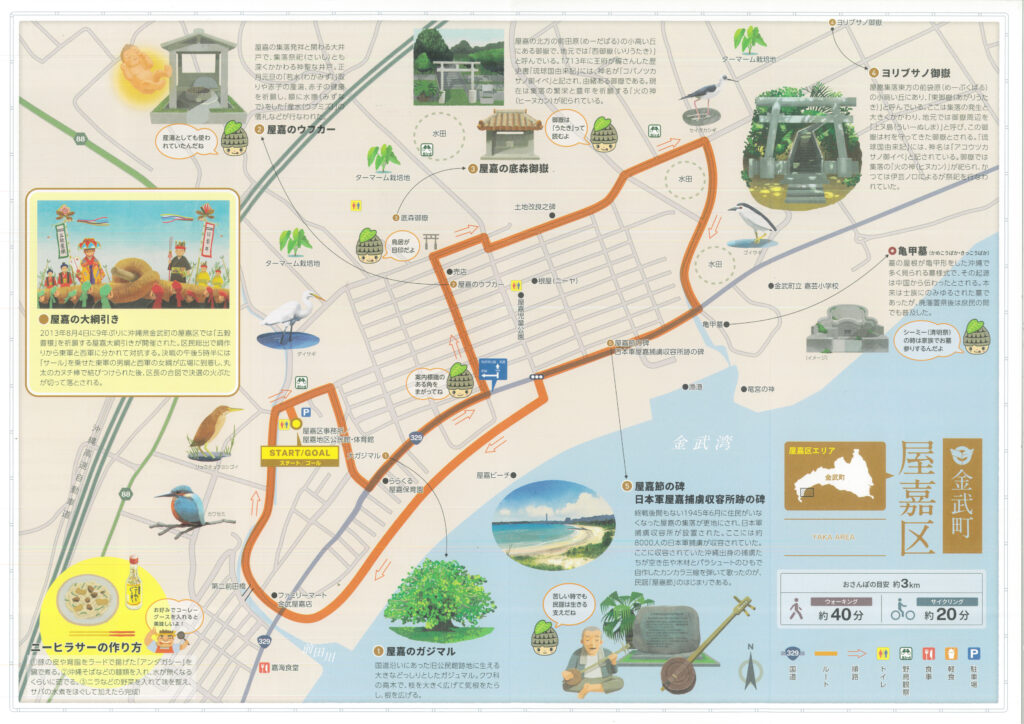

タームくんさんぽ 屋嘉区コース

金武町にはたくさんのロマンあふれる名所があり、文化財なども気軽に訪れることができます。お散歩やサイクリングの途中に、ふと歴史・文化を感じるアレコレを訪ねてみたはいかがでしょうか。

史跡と田園風景を味わう40分

| おさんぽの目安 約3km | |

| ウォ-キング 約40分 |

サイクリング 約20分 |

屋嘉コースのスタートは、公民館から!

1:屋嘉のガジマル

冒頭地図のオレンジ線に沿って歩くと、329号線に出て、すぐ屋嘉のガジマルがある。

国道沿いにあった旧公民館跡地の駐車場に生える大きなどっしりとしたガジュマル。

クワ科の高木で、枝を大きく広げて気根をたらし、根を広げる。

信号の一つ手前を左折。集落の細い道では、古き良き町並みを楽しめる。

2:屋嘉のウフカー

集落右手にウフカーが見える。

屋嘉の集落発祥と関わる大井戸で、集落祭祀(さいし)とも深くかかわる神聖な井戸。

正月元旦の「若水(わかみず)」取りや赤子の産湯、赤子の健康を祈願し、額に水撫(みずなで)をした「産水(ウブミズ)儀礼などが行なわれた。

先の道に戻れば、底森御嶽は目の前。

3:屋嘉の底森御

屋の北方の前田原(めーだばる)の小高い丘にある御嶽で、地元では「西御嶽(いりうたき)」と呼んでいる。1713年に王府が編さんした歴史書「琉球国由来記」には、神名が「コバノツカサン御イベ」と記され、由緒ある御嶽である。現在は集落の繁栄と豊年を祈願する「火の神(ヒーヌカン)が祀られている。

階段を降りるときには、国道と海を眺めることができる。

しばらく住宅地を歩き、抜けると広々とした景色が広がる。目の前には田園風景と、遠景に丘と左手には高速道路が見える。

田園風景には、さまざまな鳥がいる。左の写真は、セイタカシギ。細長い嘴と非常に長いピンク色の脚が特徴です。水辺を優雅に歩き回る姿から「水辺のバレリーナ」とも。

正面に樹のトンネルが見えたら、その坂を登らずに左手の農道に入ると、ヨリブサノ御嶽へ行ける。入口が、木々に覆われていて発見しにくい。

(ヨリブサノ御嶽によると、15分ほど所要時間が伸びる)

4:ヨリブサノ御嶽

屋嘉集落東方の前袋原(めーぶくばる)の小高い丘にあり、「東御嶽(あがりうたき)」と呼んでいる。ここは集落の発生と大きくかかわり、地元では御嶽周辺を「上島(ういーぬしま)」と呼び、この御嶽は村を守ってきた御嶽とされる。

「琉球国由来記」には、神名は「アコウッカサノ御イべ」と記されている。御嶽では集落の「火の神(ヒヌカン)」が祀られ、かっては伊芸ノロによるが祭祀を行なわれていた。

冒頭の地図のオレンジのラインに戻り、329号線に出ると、道路の向かいに大きな亀甲墓が複数見える。

亀甲墓

墓の屋根が亀甲形をした沖縄で多く見られる墓様式で、その起源は中国から伝わったとされる。本来は土族にのみゆるされた墓であったが、廃藩置県後は庶民の間でも普及した。

亀甲墓から国道329号線に戻り、右手の歩道に戻ると、すぐにバス停がある。

バス停の左右に、2つの石碑がある。

屋嘉節の碑・日本軍屋嘉捕虜収容所跡の碑

終戦後間もない1945年6月に住民がいなくなった屋の集落が更地にされ、日本軍捕虜収容所が設置された。ここには約8000人の日本軍捕虜が収容されていた。

ここに収容されていた沖縄出身の捕虜たちが空き缶や木材とパラシュートのひもで自作したカンカラ三線を弾いて歌ったのが、民謡「屋嘉節」のはじまりである。

ビーチ沿いの歩道をしばらく楽しんだ後、集落に戻って、公民館に戻ることができる。

基本情報

住所 | 沖縄県国頭郡金武町屋嘉360−1 |

|---|---|

電話番号・FAX | 098-964-2040・ |

駐車場 | 無料駐車場・ |

公衆トイレ | あり |